企業でできる“こころの支援”とは~カウンセリングの導入と活用~

あなたの職場に“自分のことを気軽に話せる”場所はありますか?

本コラムでは、カウンセラーによる心理カウンセリングの役割と企業での活用方法についてご紹介します。働く世代にとって身近な環境である職場におけるカウンセリングを中心に、「どんなことができるのか」「企業側の導入メリットとは」という内容をお伝えしていきます。

目次

1.なぜ今、職場でのカウンセリングが必要なのか

増えるメンタル不調と労災認定の現状

精神障害による労災請求は、統計開始から増加傾向が続いており、特に新型コロナウイルス感染症の拡大以降は急増傾向にあります。令和六年度における精神障害による労災支給の決定件数は1055件で、前年度比172件増加という結果でした。

精神障害の発症要因として、環境や心理的負荷などが高いリスクとして挙げられます。これはすべての環境・関係性に共通することですが、働く世代にとって職場は一日の大半を過ごす環境であり、心身に影響を与える大きな要因となり得ます。

予防の視点から考えるメンタルヘルス

会社側が精神障害の発症予防のためにできることとしては、まず従業員の心理面のケアに関する理解を深めること、そして働きやすい環境を適切にととのえるということが重要なポイントとなってきます。

また、従業員自身が自分の抱える状況や問題について正確にとらえていることも重要です。なぜなら精神面や心理面の変化は目に見えるものではなく、また同じ環境の中でも個人によって負荷の感じ方はそれぞれだからです。不調のサインがあらわれていないかなど、正確に自分の現状をとらえることはセルフケアの出発点にもなるでしょう。

会社側が心理面のケアとして取り入れることができ、且つ従業員が自分の考えや困りごとを整理するために活用することができる場として挙げられるのが、心理カウンセリングの選択肢です。

2.“こころの整理”を支えるカウンセリング

誰でも使ってほしい、語りの場~カウンセリングの対象者とは

日本ではカウンセリングと言えば精神科治療の一環というイメージが強いかもしれませんが、カウンセリング自体は限られた人を対象としているわけではいません。カウンセリングの発祥起源の一つであるアメリカでは、「心の調子を整えるもの」ととらえられ、その間口は広く開かれています。特に仕事とカウンセリングの関連では次のような例があります。

アメリカでは高いストレスを伴う職業(医療従事者、軍事関係、警察関係)の方がカウンセリングを受けることを指示される場合があります。これらの職業の業務遂行のためには、言葉にして混乱や葛藤を解消することが重要だと考えられているからです。

管理職も同様に、自身のタイプやコミュニケーションのスタイルを知ることが部下のマネジメントに良い影響を与えることから、カウンセリングを勧められることがあります。

これらの例を踏まえると、カウンセリングは治療を必要とする特別な人だけが受けるものではなく、誰もが自分の生活や自分らしい働き方のペースを見つけるために活用できる場であるというイメージになってくるのではないでしょうか。

聴く力が生む安心感~カウンセラーのかかわり方

「カウンセラーは話を聞くだけですか?アドバイスもしてもらえますか?」

この質問の答えは、ケースバイケースであり、状況に応じて異なります。

自分のことを考えていると、振り返ってすっきりすることもありますが、時につらい気持ちになることもあります。見たくない自分の姿が見えてくることもあるかもしれません。その過程を、良いとも悪いとも評価せず、伴走していくのがカウンセラーの役割です。

その時点で必要な助言やアドバイス、目標の確認をしながら、話している人が自己決定していけるように、カウンセラーは話を聴いていきます。

困りごとから次の一歩へ~カウンセリングのゴール

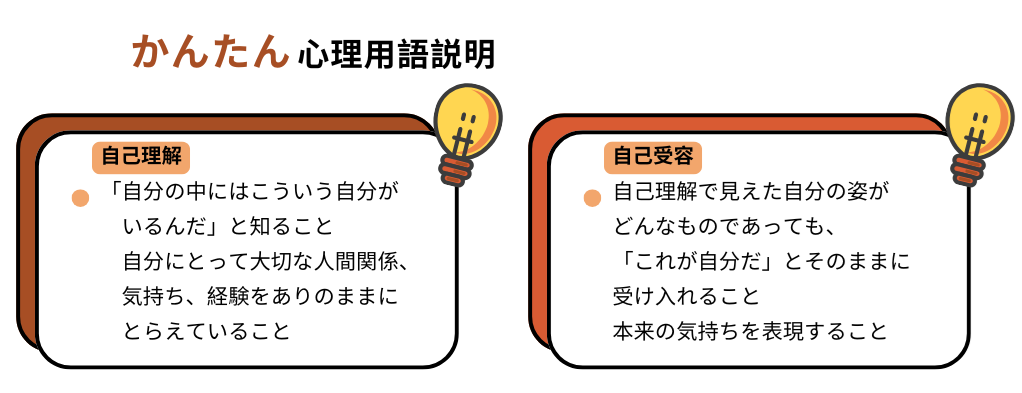

カウンセリングを受ける回数や頻度、期間は人によって異なります。長期にわたって受けることもあるかもしれませんし、一度終了しても必要に応じて再開することもあります。過程はさまざまですが、「自己理解」や「自己受容」を通してそれぞれの終着点を見つけることが多いでしょう。

企業という場に限ったカウンセリングの終着点を考えると、特徴的なポイントとして「自分らしく働くこと」「労働環境に無理なく適応していくこと」が挙げられます。そのため、弊社のカウンセリングサービスにおいては、おおよそ3~5回を目安にし、相談者と一緒に現実的な対応策を見出していくようにしています。

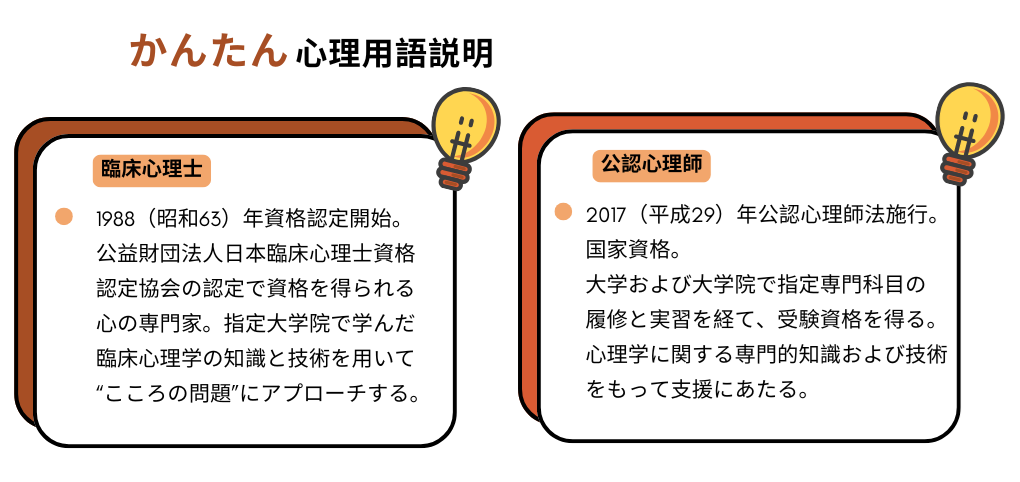

専門資格が支える信頼感

臨床心理士や公認心理師は、専門知識をもち、且つ「知った内容を漏らさない」という秘密保持の義務をもって業務に当たります。心理カウンセリングでは個人的な話題を扱うことがほとんどですので、こうした資格を持ったカウンセラーであることは相談者にとっての安心感にもつながります。

※注 公認心理師の解説は、2024年度以降の全資格取得者にあてはまるものです

3.企業におけるカウンセリングの実際

従業員が抱える「よくある悩み」とは

以下は、弊社に寄せられたことがある相談内容の一例です。

・自分のキャリアをどう考えたらいいだろう

・自信をもって人前で発表したい

・仕事内容は合っているが人間関係が負担だ

・コミュニケーションが上手になりたい

思い浮かぶ考えについて悩むこと自体は決して悪いことではありません。

ただ、「どうにかしたいと思ってもいつも同じ悪循環にはまってしまう…」という場合、その気がかりな思いや困りごとを解決するためには、専門家と一緒に丁寧に自分のことを振り返る時間が必要なのかもしれません。

悩みへの向き合い方と変化

心理カウンセリングは、日常を振り返ることから始まります。特別な出来事やエピソードがなくとも、日常で起きたことを言葉にして表現することが自分を見つめなおすことにつながっていきます。

話していく中で、ある人は自身の価値観を再認識し、ある人は仕事に対するモチベーションがどこから来るのか発見していきます。自然体で仕事に向き合えているという実感や、仕事への納得感や充実感を得ることもあります。

4.カウンセリングがもたらす好影響

こころの不調という話しづらさ

厚生労働省の調査によると、がんなどの身体的不調と比較して、こころの不調については周囲への相談も通院も控えるという回答が見られます(令和六年版厚生労働白書)。「なんとなくもやもやするな」「悩みが絶えないな」と思っていても、こころの不調は話しづらいと感じる人が多いのが現状です。

安心して話せる場があるということ

カウンセリングという場があることは、こころの不調などの話しづらい話題やちょっとした気になる話題についても安心して話せることにつながります。

話すことによって、不調の対処方法を知ることができたり、気がかりの解消に至ったりもします。

カウンセリングから見える、組織の課題

また、カウンセリングで取り扱われる内容から、社内の問題把握につながることもあります。組織の改善点となる部分を集約することで、ハラスメントなどが起きている状況やその背景が見えてくる場合があるためです。カウンセラーからの共有を受けた人事総務等の担当者が、必要に応じて介入機会を得ることもあります。

カウンセリング導入による効果は、心理面のケアといった従業員のメンタルヘルス対策のみではなく、こうして組織単位での改善への足がかりとなります。

なお、弊社のカウンセリングサービスにおいては、カウンセリングを受ける方の意思を尊重し、了承を得られていない内容は人事総務等の担当者にも一切開示しません。ですが、実際には、働きやすい職場にするためにと開示を了承してくださる相談者が多い印象です。

5. まとめ:これからの職場に必要なこころの支援とは

心理カウンセリングとは、否定的な感情やネガティブな話題だけでなく、自分について振り返ることができる場です。カウンセラーはカウンセリングを受けたい人に合わせ、一緒に考えを整理していくことができます。

弊社のオンサイトカウンセリングサービス(企業訪問型カウンセリング)を導入されている企業様においては、「カウンセラーがいることで、不調者だけでなくすべての従業員が気軽にカウンセリングを受ける機会が増えた」「社員のセルフケアに対する意識が変わった」などのお声をいただいています。

相談される方は継続的なご利用も多く、相談枠は高い稼働率となっています。

まずは社内で気軽に相談できる環境づくりのために、カウンセリングを受けられるサービスを導入してみませんか?

【具体的なサービス導入事例】

心理士面談で大切な従業員を守る!-長く健康に働いてもらうための施策-

【関連コラム】セルフケア

ストレスのサインを見逃さない!ストレス対処法の徹底解説

【臨床心理士によるオンサイトカウンセリングサービス(企業訪問型カウンセリング)】

【関連動画】カウンセラーが対応の際に重要にしている傾聴とは? 詳細はこちら

参考

臨床心理士の職業倫理 | 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会

カウンセリングについて|困ったときの相談先|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~|厚生労働省

令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-(本文)|厚生労働省

大学院修了後、医療・教育・行政分野で心の専門職として従事。実務経験は10年以上。

現在は、従業員への心理面接を中心に、企業向けにメンタルヘルス支援を提供。

心理的支援に加え、ストレスマネジメントやセルフケアの観点から身体面のケアにも深い関心を持つ。