熱中症対策義務化に企業はどう対応すべきか|現場で実効性を高めるポイント

昨今の異常な猛暑による影響で、熱中症による労働災害は増加傾向にあります。それを受け、2025年6月より熱中症対策が義務化されました。

熱中症は、初期対応を誤ると死亡事故に繋がるリスクの高い課題です。そのため企業には、コンプライアンス面でも従業員の安全確保の面でも、適切な対策が求められています。

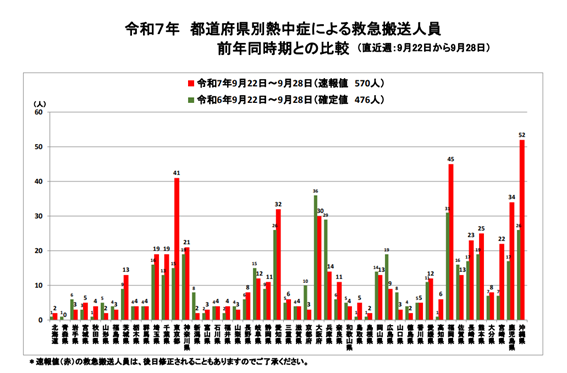

2025(令和7)年は熱中症対策が義務化されましたが、全国的にみても熱中症による救急搬送は2024(令和6)年の同時期より多い結果となっています。

出典:総務省消防庁|全国の熱中症による救急搬送状況 令和7年9月22日〜9月28日(速報値)

本記事では、改めて熱中症義務化の背景や内容から、企業が行うべき具体的な対策について解説していきます。 ぜひこれからの次年度の計画に研修や設備投資などを加えるご参考としていただければと思います。

目次

- 熱中症対策義務化の背景

- 産業保健における3管理の視点からの熱中症対策

- 緊急時の救急対応体制

- 継続的な仕組みづくりとPDCAサイクル

- 熱中症義務化についてよくある質問(FAQ)

- まとめ:社員を無事に帰すための熱中症対策を

熱中症対策義務化の背景

近年の猛暑の影響で、熱中症による労働災害は増加の一途をたどり、対応の遅れから死亡事故に至るケースも増加しています。特に、建設業や製造業など、屋外作業や高温環境下での作業で多発しています。

このような状況を受け、2025(令和7)年6月から職場における熱中症対策の義務化が明確化されました。熱中症対策においては、法令対応にとどまらず、従業員の安全を守るための体制づくりが重要です。

参考:厚生労働省富山労働局|職場における熱中症対策の義務化(令和7年6月1日施行)

改正労働安全衛生規則のポイント

改正労働安全衛生規則では、特定の温度や作業条件下において、企業に対して具体的な対策の実施を求めています。

具体的には、WBGT値(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて作業を行う場合、企業は報告体制の整備、初期対応マニュアルの作成、作業環境の管理、従業員への教育研修などを実施する義務があります。これらの対策を怠った場合、50万円以下の罰金が課される可能性があります。

WBGT値とは

一般的な温度計の示す値よりも[1] [2] 体に与える暑熱環境の負荷を正確に示すことができるため、熱中症リスクを判断する基準として国際的にも広く利用されています。特に屋外の直射日光下や高湿度の作業環境では、WBGT値の測定・記録が不可欠とされています。

WBGT値とは「湿球黒球温度(Wet Bulb Globe Temperature)」の略称で、気温・湿度・日射や輻射熱の影響を組み合わせて算出する指標です。

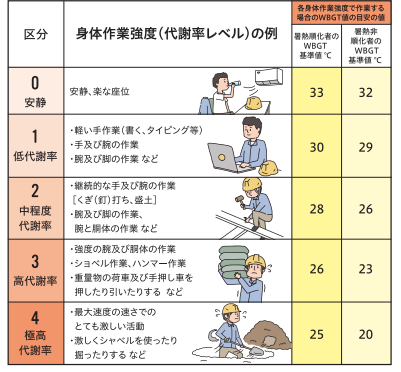

身体作業強度とWBGT値を比べ、基準値を超える場合には、屋内作業では 通風設備やエアコン・除湿機を活用してWBGT値の低減を図る、また屋外作業では 遮光ネット・簡易屋根による日陰確保や休憩所の設置によってWBGT値低減を図るなどの対応が求められます。[3] [4]

これら熱中症対策の取り組み事例は、「導入しやすい熱中症対策事例紹介」に紹介されています。ぜひ参考にしてみてください。

また、環境省などが示す目安としては以下のような区分があります。

- 25〜28℃未満:警戒(積極的な休憩・水分補給が必要)

- 28〜31℃未満:厳重警戒(激しい運動・作業は原則中止)

- 31℃以上:危険(屋外での活動は原則中止が推奨)

このように、WBGT値は作業環境における具体的な行動判断の基準となるため、企業としては日常的な測定と記録が欠かせません。

参考:厚生労働省|職場における熱中症予防基本対策要綱(基発0420第3号)

弊社の保健師が実施した熱中症対策研修事例を以下の記事で紹介しています。

研修事例紹介:2025年法改正に対応した熱中症対策の実践

産業保健における3管理の視点からの熱中症対策

熱中症対策を効果的に実施するためには、産業保健の基本である「作業管理」「作業環境管理」「健康管理」の3つの視点から体系的にアプローチすることが重要です。また、これらの管理を支える「教育・研修」も併せて整備する必要があります。

1.作業管理

作業管理では、作業方法、作業時間、作業負荷などを調整し、従業員への負担を軽減します。

作業時間の調整

環境条件に応じて、作業時間の短縮、休憩時間の延長、作業シフトの変更などを柔軟に行う仕組みを整備します。あらかじめ気温や湿度に応じた作業基準を設定し、現場責任者が迷わず判断できるようにしておくことが重要です。

- WBGT値に応じた作業時間制限の設定

- 定期的な休憩の義務化(30分ごと200ml程度の水分補給を含む)

- 早朝・夕方などの涼しい時間帯への作業シフト

- 作業負荷の軽減や機械化の推進

来年度開始する際には5月頃からの準備が開始できるよう、今年度のうちから計画を立てておくと良いでしょう。

暑熱順化のサポート

身体を暑さに慣らす「暑熱順化」は、熱中症予防において非常に重要な要素です。特に、暑さに慣れていない新規従業員や長期休暇明けの従業員には、暑熱順化に対する特別な配慮が必要です。

- 新規従業員・長期休暇明け従業員の段階的作業負荷調整(1〜2週間程度)

- 個人の体調や適応状況に応じた作業計画の策定

- 応援スタッフや移動者への特別な配慮

今期の評価をもとに予算をとり、必要物品の購入、配備を計画的に進め、来期すぐに使用できるように準備を進めておきたいですね。

服装・装備の工夫

作業服や保護具の選択や工夫によって、体温上昇を抑制し、熱中症のリスクを大幅に軽減できます。

2.作業環境管理

作業環境管理では、職場の物理的環境を測定・評価し、適切な環境を維持します。

WBGT値の測定と記録

WBGT測定器を活用して、定期的に作業環境を測定し、記録を残すことが推奨されています。測定は作業開始前と作業中に行い、基準値を超えた場合は作業の中断や軽減措置を講じる必要があります。

- WBGT測定器による定期的な環境測定

- 測定データの記録・保管(労働基準監督署対応のため)

- 基準値超過時の作業中断・軽減措置の実施

- 環境省の熱中症指数を活用した日々の作業管理

※参照:【環境省】熱中症予防情報サイト

WBGT測定器を活用して、定期的に作業環境を測定し、記録を残すことが推奨されています。測定は作業開始前と作業中に行い、基準値を超えた場合は作業の中断や軽減措置を講じる必要があります。

- WBGT測定器による定期的な環境測定

- 測定データの記録・保管(労働基準監督署対応のため)

- 基準値超過時の作業中断・軽減措置の実施

- 環境省の熱中症指数を活用した日々の作業管理

※参照:【環境省】熱中症予防情報サイト

休憩場所・冷却設備の整備

従業員がリラックスして体温を下げられる環境を整備することが、効果的な熱中症予防につながります。

- 冷房の効いた休憩所の確保

- 日陰の確保、送風機の設置

- 冷却グッズ(冷風機、氷のう等)の常備

- 給水設備の充実

その他取り組み事例:

作業現場の巡視体制

職場巡視や気づき、考えるためのデバイスの活用、お互いにみまもりや助けを求められるようなサポート体制などバディ制の採用、ウェアラブルデバイスの活用など、熱中症の症状が出たときに、早期に積極的に把握できる仕組み作りにも努めましょう。

- 定期的な職場巡視の実施

- バディ制による相互確認体制

- ウェアラブルデバイスの活用検討

- 作業者の状態を把握できる仕組みづくり

3.健康管理

健康管理では、従業員の健康状態を把握し、個人に応じた健康保持増進対策を実施します。産業医や保健師にハイリスク者の共有を行い、対応策について話し合っておくと良いでしょう。

健康状態の把握

出勤時や作業前の体重測定、体温測定、体調チェックシートの記入などを通じて、従業員の体調を客観的に把握する習慣を作ります。前日との比較や個人の平常値との比較により、熱中症のリスクを早期に発見できます。

気になる人がいた場合には、現場への共有と適宜目を配り、業務調整を行なうよう本人と現場管理者に共有を行います。

- 出勤時・作業前の体調チェック(体重、体温、体調シート)

- 個人の平常値との比較による異常の早期発見

- 既往歴・服薬状況等の把握

- 産業医・産業保健スタッフによる健康相談体制

報告体制の整備

従業員が体調の異変を感じたとき、迅速かつ確実に報告できる体制を整備することが義務化の重要な要素です。

- 体調異変時の報告しやすい環境づくり

- 明確な連絡ルートの確立

- 緊急連絡先カードの作業場所設置

- スマートフォンアプリ等を活用した迅速な情報共有

緊急時の対応手順の明確化

熱中症が疑われる際の初期対応をマニュアル化し、誰が対応しても同じレベルの行動が取れる体制を整えることが大切です。

熱中症が疑われる場合には、迷わず救急に連絡することができるようにするためには、「通報」が大事にすることではなく、人命救助であることを周知していく必要があります。

- 対応手順の明文化

- 救急車要請のタイミングの明確化

- 応急処置方法の標準化

- 多言語対応マニュアルの整備

【緊急時の基本対応手順】

- 救急車の要請(まず119番通報)

- 涼しい場所への移動

- 衣服の緩和

- 体の冷却(脇の下、そけい部等)

- 意識がある場合の適切な水分補給

状況は刻々と変化するため、「とりあえず様子を見る」のではなく、救急車要請と並行して対応することが重要です。

水分・塩分補給の管理

こまめな水分補給は熱中症予防の基本中の基本です。適切なタイミングと量、そして塩分との組み合わせが効果的な予防につながります。

- 30分ごと200ml程度の定期的水分補給

- のどが渇く前の補給習慣化

- 塩分を含むスポーツドリンクの準備

- 塩分タブレットの活用

- 作業開始前・休憩時・作業終了後の重点的な補給

4.教育・研修

座学で得た知識を実際の行動に結び付けるため、現場で熱中症患者が発生したという想定でシミュレーション訓練を実施します。

- ロールプレイによる緊急時対応訓練

- 救急バッグ(冷却材、経口補水液等)の使用方法習得

- 緊急連絡先カードの使用方法確認

- 役割分担とリーダーシップの明確化

【緊急時の役割分担例】

一人の場合:安全確保→119番通報→応急手当→救急隊誘導

複数人の場合:「あなたが119番通報」「あなたがAED・救急用品を取ってきて」など具体的かつ明確な指示

救急車要請時の具体的な対応手順については、後述いたします。

継続的な教育体制

一度の研修で終わらせず、継続的な学習により安全文化を醸成していきます。

- 新規従業員への入社時安全教育での必須実施

- 全従業員への年2回程度の定期研修

- 夏季前の復習研修の実施

- ヒヤリハット事例の収集・共有

- 他社事例を含む情報収集と活用

教育効果を向上させるポイント

- 訓練後の振り返りと改善点の次回への活用

- 図やイラストを活用したわかりやすいマニュアル作成

- 外国人労働者への多言語対応

- 体調不良を気軽に相談できる職場環境の醸成

緊急時の救急対応体制

熱中症は重篤な症状に発展する可能性があるため、緊急時の救急対応体制を整備しておくことが不可欠です。適切な救急車要請から病院到着まで、各段階での対応手順を明確化し、全従業員が迷わず行動できる体制を構築しましょう。

前述の通り、熱中症の症状は刻々と変化し、軽度から重度へと急速に進行する可能性があります。そのため、「とりあえず様子を見る」のではなく、症状を確認した段階で迷わず救急車を要請し、到着までの間に応急処置を並行して実施することが重要です。早期の判断と迅速な対応が、患者の生命を救う鍵となります。

救急車要請時の対応手順

救急車を要請する際は、通信司令員からの質問に正確に答えることが重要です。司令員は慌てている状況を踏まえた対応ができるよう教育を受けているため、落ち着いて指示に従いましょう。わからない質問には「わからない」と素直に答えます。無理に答えようとすると混乱を招く可能性があるためです。

救急車到着までの現場対応

救急車は要請から到着まで平均して10分程度かかります。この間の適切な対応が患者の予後に大きく影響します。

参考:政府広報オンライン|もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの?

複数人いる場合の役割分担

複数人いる場合には、「あなたが119番通報」「あなたがAED・救急用品を取ってきて」など具体的かつ明確な指示を出します。一人で対応する場合には、安全確保→119番通報→応急手当→救急隊誘導の順で行動します。

- 患者対応者…応急手当、患者への声かけ継続

- 119番通報者…司令員との連絡継続、指示の伝達

- 誘導者…救急車の誘導準備、通路確保

- 情報整理者…患者の既往歴、服薬状況等の情報収集

【注意事項】

- 嘔吐している場合…窒息防止のため体を横に傾ける

- 意識がもうろうとしている場合…継続的な声かけを行う

- 第三者の場合…患者の持ち物を勝手に探らない(救急隊の業務のため)

救急車到着後の対応と付き添い

救急隊到着後は、患者の搬送と治療のため迅速かつ正確な情報提供が求められます。特に職場での熱中症事例では、作業状況や症状の経過を詳細に伝えることが重要です。

救急隊への情報提供項目

- 患者情報…氏名、年齢

- 発症状況…作業内容、発症時刻、症状の変化

- 応急処置…実施した処置内容と時刻

- 作業環境…その日のWBGT値、気温、作業時間

- 必要書類…保険証、お薬手帳、緊急連絡先

付き添い時の準備物

- 健康保険証

- お薬手帳(服薬している場合)

- 現金(診療費用)

- 患者の医療情報(かかりつけ医、既往歴等)

- 家族の連絡先

【平時に会社が準備しておくべきこと】

- 緊急時医療費立替制度の整備…救急搬送時の初期費用を会社が一時立替

- 従業員緊急連絡先の管理…家族連絡先、かかりつけ医などの情報を人事が管理

- 健康診断結果の活用…既往歴、健康状態を把握し緊急時に活用

- 緊急時対応キットの準備…現金、連絡先一覧、会社の身分証明書等をセット化

従業員の保険証は通常本人が携帯しているため、持参できない場合は後日提出でも受診することができます。また、医療費は緊急時のため、会社が一時的に立て替え、後日清算するのが一般的です。いずれも、個人情報保護に配慮し、医療情報の管理は適切に行うことが求められます。

搬送中の注意点

- 患者の不安軽減のための声かけ

- 医療機器(点滴、電極等)に触れないよう見守り

- 救急救命士の処置の妨げにならないよう配慮

継続的な仕組みづくりとPDCAサイクル

熱中症対策は一度実施すれば終わりではなく、継続的な改善と発展が必要です。年間の労災発生件数とその内容、現場の声、産業保健スタッフの意見をもとに年度の振り返りを行い、安全衛生委員会で共有し、次年度の施策立案に活用することが重要です。

データに基づく改善

効果的な熱中症対策を継続するためには、客観的なデータに基づいた分析と改善が不可欠です。日々の測定記録や事例を体系的に収集・分析することで、自社の傾向やリスクパターンを把握し、より精度の高い予防策を構築できます。

- WBGT値の測定記録の蓄積と分析

- 熱中症発症事例・ヒヤリハット事例の収集

- 気象データとの相関分析

- 時間帯別・作業内容別のリスク分析

- データの可視化による従業員意識向上

年度計画への組み込み

熱中症対策を組織的・継続的に実施するためには、年度計画への明確な位置づけが重要です。予算確保、人材配置、教育計画などを計画的に進めることで、実効性のある対策を維持・発展させることができます。

- 設備投資が必要な事案の予算獲得

- 教育研修計画の策定

- マニュアルの定期更新

- 法令改正への対応

- 新技術導入の検討

熱中症義務化についてよくある質問(FAQ)

熱中症対策義務化について、企業の担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。実務上の疑問点の解決にお役立てください。

Q1. 熱中症対策義務化の対象となる職場はどこですか?

WBGT値28℃以上、または気温31℃以上で長時間作業を行う職場が主な対象となります。具体的には屋外作業場、高温多湿な屋内作業場(鋳造場、鍛造場、溶接作業場など)、直射日光下での作業現場などが該当します。

ただし、職場の状況は複合的に判断されるため、詳細は労働基準監督署や産業医に相談されることをお勧めします。

Q2. 対策を怠った場合、企業にはどのような罰則がありますか?

労働安全衛生規則違反として、50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、従業員が熱中症による健康被害を受けた場合は、企業の安全配慮義務違反として民事上の責任も問われることがあります。

また、重大な労働災害が発生した場合は、企業名の公表や業務停止命令などの行政処分を受ける可能性もあるため、適切な対策の実施が不可欠です。

Q3. 水分補給はどのくらいの頻度で行うべきですか?

作業中は、30分ごとに200ml程度を目安に水分補給を行うことが推奨されています。ただし、作業強度や環境条件、個人の体調によって必要量は変動するため、のどが渇く前の補給を心がけることが重要です。水と塩分タブレットや梅などを活用することで、より効果的な予防が可能になります。

Q4. 休憩場所や冷却設備は必ず用意しなければなりませんか?

義務化対応の一環として、涼しい休憩場所の確保は強く推奨されています。冷房の効いた室内の休憩所が理想的ですが、困難な場合は、日陰の確保、送風機の設置、冷却グッズの準備などの代替策を講じる必要があります。

従業員がリラックスして体温を下げられる環境を整備することが、効果的な熱中症予防につながります。

Q5. 教育・研修はどの程度行えば十分ですか?

年に1回の座学だけでは不十分で、実際の現場を想定したロールプレイやシミュレーション訓練を含む継続的な教育が必要です。新規従業員には、入社時の安全教育にて必ず実施し、全従業員には年2回程度の定期研修を行うことが望ましいです。

また、熱中症の発生しやすい夏季前には必ず復習研修を実施し、緊急時の対応手順を確認しておくことが重要です。

まとめ:社員を無事に帰すための熱中症対策を

熱中症対策義務化への対応は、法令遵守という最低限の要求を満たすだけでなく、従業員の健康と企業の持続的発展を支える重要な取り組みです。

熱中症は命を奪う可能性のある重篤な症状です。朝、「行ってらっしゃい」と見送られて家を出た従業員が、夕方、無事に帰宅できるよう対策を講じることは、企業の基本的な責務と言えるでしょう。

産業保健3管理による体系的なアプローチ

本記事で解説した「作業管理」「作業環境管理」「健康管理」という産業保健の3管理に、それらを支える「教育・研修」を加えた4つの柱を体系的に実施することで、実効性の高い熱中症対策を構築できます。

これらの取り組みは従業員の健康と生命を守るだけでなく、企業にとっても労働力の確保、業務の継続性確保、事故による損失の回避という多面的なメリットをもたらします。

従業員と企業の双方にとって価値のある取り組みだからこそ、全社的な取り組みとして継続していくことが重要です。法令対応にとどまらず、実効性のある熱中症対策を根付かせるには、継続的な体制構築が欠かせません。

看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。

現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。