ストレスチェック義務化で50人未満の企業がすべき具体的準備とは?

2025年5月8日、労働安全衛生法の改正案が可決・成立し、ストレスチェックの実施をすべての事業場に拡大する方針を示しました。これにより、これまで対象外だった従業員50人未満の事業場も、遅くとも2028年5月までに義務化の対象となる見込みです。限られた予算や人員体制のなかで、企業には迅速かつ専門的な対応が求められることになります。

本記事では、従業員50人未満の事業場が最小限の負担で法令を遵守するための「必須対応」と、さらに一歩進んだメンタルヘルス対策につなげるための「発展的取り組み」を紹介します。

加えて、外部サービスの選び方や無料で活用できる支援制度に関する情報も解説します。限られたリソースの中から、自社にとって最適の対応の道筋を見つけるための参考にしてください。

なお、本記事は現在の50人以上の事業場と同様の要件が50人未満の事業場にも適用されることを前提として記載しています。厚生労働省から具体的な実施方針が発表された際には、実際の要件が本記事の内容と異なる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

※2025年8月時点の情報です。

目次

- スチェック義務化が50人未満の事業場にも拡大される背景

- 50人未満の事業場がストレスチェック実施に向けて準備すべきこと

- ストレスチェックは外部サービスの活用が有効

- ストレスチェック支援サービスを選ぶ際のポイント

- スチェックを義務化対応の範囲を超えて職場環境改善につなげよう

ストレスチェック義務化が50人未満の事業場にも拡大される背景

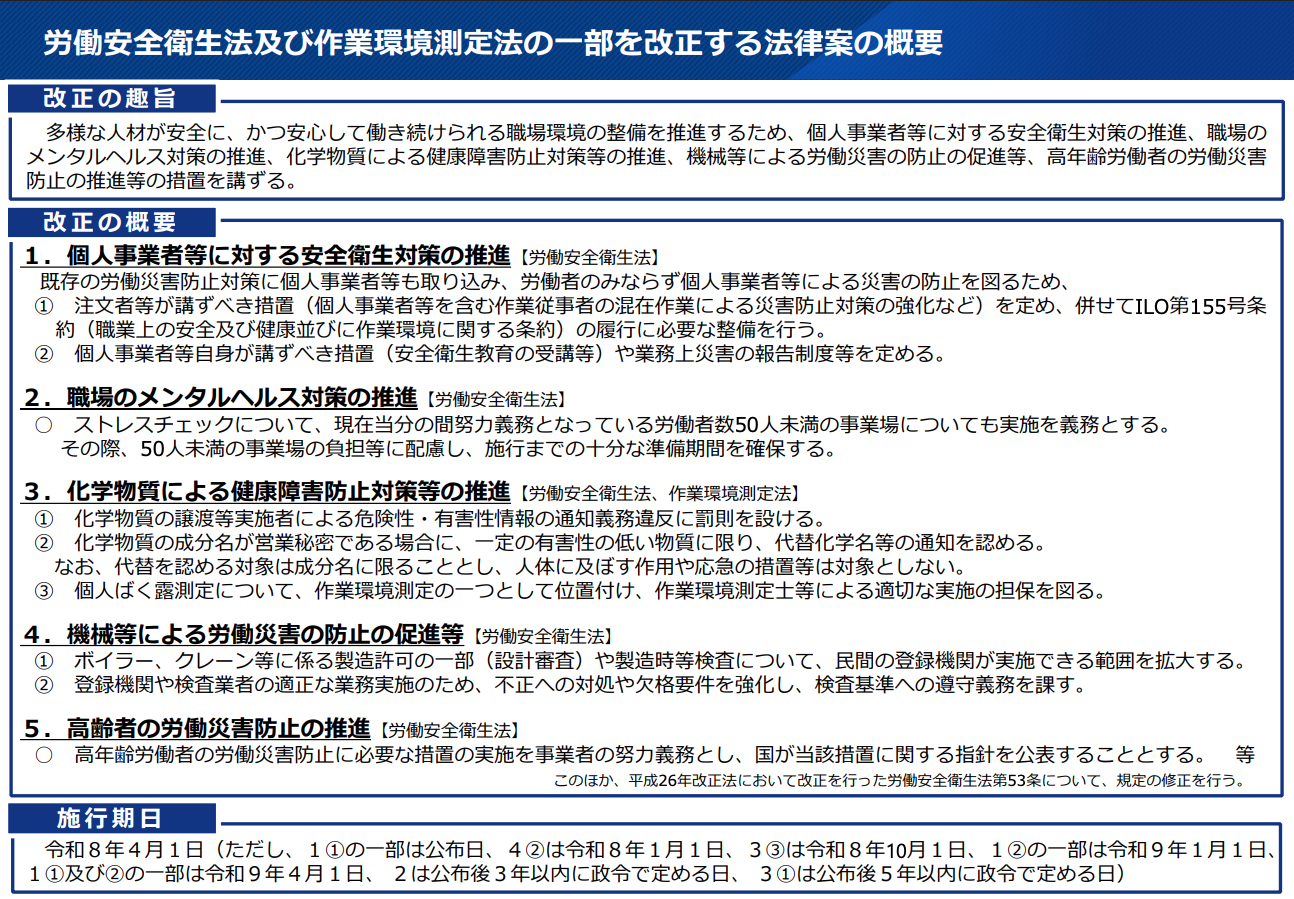

引用:厚生労働省 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要(PDF)」

2025年5月8日、労働安全衛生法の改正案が可決・成立しました。その中の「2.職場のメンタルヘルス対策の推進」において、これまで従業員50人以上の事業場に限られていたストレスチェック制度を、50人未満の事業場にも拡大する方針が示されています。 今回の改正は、企業規模にかかわらず、すべての労働者がメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、安心して働ける職場環境を整備することを目的としています。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、従業員の心理的なストレスの状態を把握し、自分のストレスに「気づく」きっかけを与えるとともに、職場環境の改善につなげることを狙いとした仕組みです。

ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調の予防を目的とした「一次予防」を重視しています。定期的な実施によって、従業員は自らのストレス状態を客観的に確認できるようになっています。

また、集団ごとの結果を分析することで、企業は職場全体のストレス傾向を把握でき、必要に応じて環境改善に役立てることが可能です。

ストレスチェック制度のより詳しい概要については、以下の記事をご参照ください。

ストレスチェックで企業の職場改善を目指す:実践ステップと成功事例

ストレスチェック制度の導入によって期待される効果

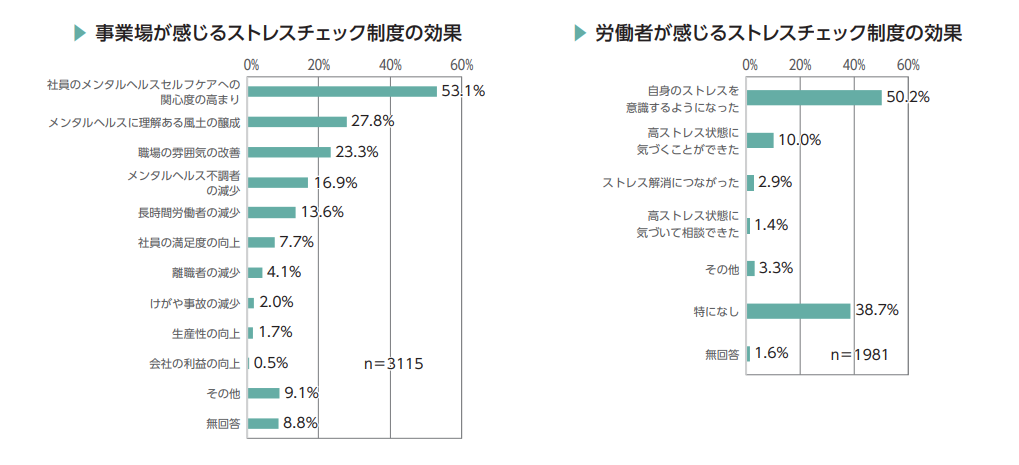

引用:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(厚生労働省)

厚生労働省によると、ストレスチェック制度を導入することで、次のような効果が期待できるとされています。

- セルフケア意識の向上:従業員が自身のメンタル状態に目を向ける習慣が根づき、早期のセルフケアにつながる

- 職場全体のメンタルヘルスに対する意識変化:メンタルヘルスへの理解が深まり、心理的安全性の高い職場づくりが進む

- 職場環境の改善:集団分析の結果を活用することで、ストレス要因を特定でき、業務負担や人間関係といった構造的な課題への改善策を講じられる

実際にストレスチェック結果をもとに職場改善を進めた企業では、従業員のストレス反応が軽減したり、メンタルヘルス不調者が減少したりといった具体的な成果が確認されています。このことは、小規模事業場においても同様に効果が期待できることを示しています。

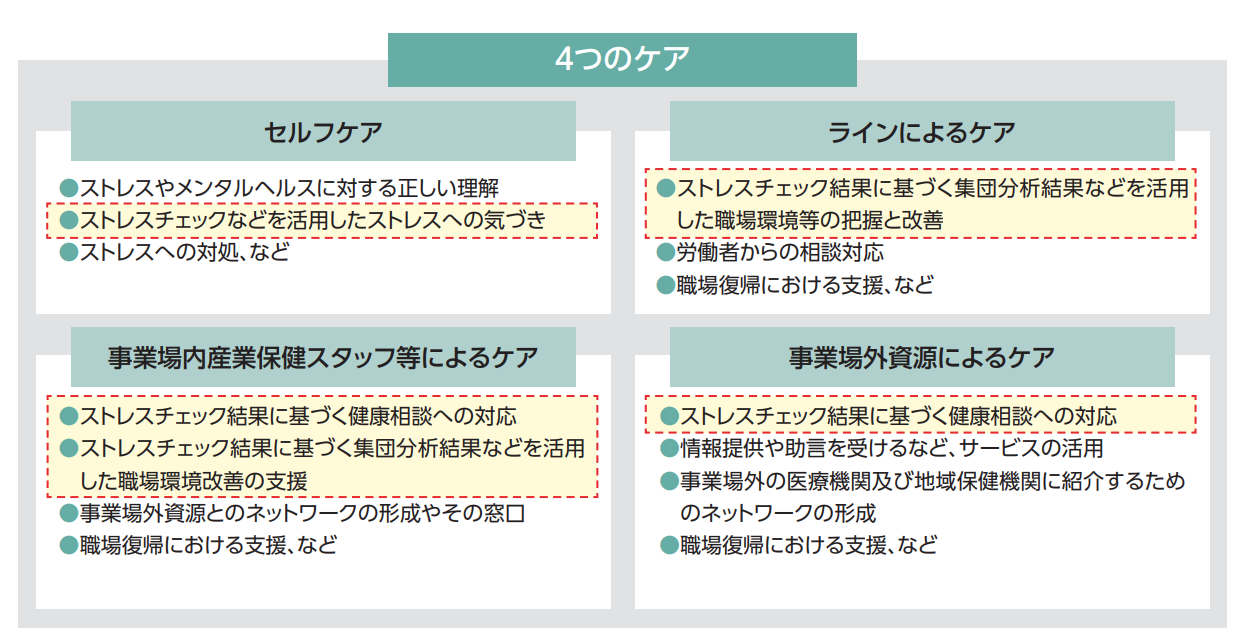

厚生労働省が示す4つのケア

引用:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(厚生労働省)

厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策を効果的に実施するために、以下の「4つのケア」を提唱しています。

- セルフケア:従業員自身がストレスに気づき、対処する能力を高める取り組み

- ラインによるケア:管理監督者が部下の状態に配慮し、早期に適切な対応を行う仕組み

- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア:産業医や保健師などの専門職が専門的に支援する体制

- 事業場外資源によるケア:外部の医療機関や専門機関がサポートを提供する仕組み

ストレスチェック制度は、これら4つのケアをバランスよく組み合わせることで、従業員のメンタルヘルスの維持・向上させるものです。制度が形だけにならないよう、実施後のフォロー体制を整え、継続的に改善していく姿勢が欠かせません。

50人未満の事業場がストレスチェック実施に向けて準備すべきこと

50人未満の事業場では、現実的かつ計画的な準備が必要になります。人手や予算に制約がある中でも、段階的なアプローチによって、制度対応と職場改善を同時に進めることができます。

ここでは、ストレスチェックを円滑かつ有効的に導入するための準備を、次の4つのステップに分けて解説します。

- 実施体制の構築と担当者の選任

- 実施計画とスケジュールの策定

- 予算確保と費用対策

- ストレスチェック実施後のフォロー体制の整備

これらを段階的に進めていくことで、制度対応の負担を最小限に抑えながら、職場における心の健康づくりを着実に推進できます。

1.実施体制の構築と担当者の選任

引用:厚生労働省|ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて

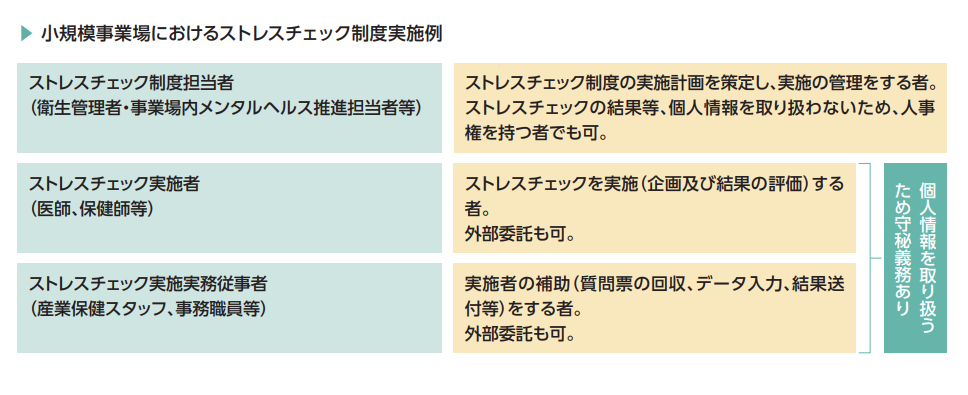

ストレスチェックを導入するにあたって、まず取り組むべきは「実施体制の構築」です。制度を円滑に運用するためには、役割を明確に分担し、専門性や守秘義務に十分配慮した体制を整える必要があります。

有資格者の選任

法令上、ストレスチェックの実施者は以下のいずれかの有資格者から選任しなければなりません。

- 医師

- 保健師

- 一定の研修を修了した公認心理師

- 一定の研修を修了した看護師

- 一定の研修を修了した精神保健福祉士

これらの専門職が、検査結果の評価や面接対応(フォローアップ)を担い、専門的な判断を行います。

事業場内の役割分担

事業場内では、次の3つの役割を明確に分け、担当者を定めることが重要です。

- ストレスチェック制度担当者:実施計画の策定や管理を担う人。個人情報を取り扱わないため、人事権を持つ者が担当することも可能です。

- ストレスチェック実施者:制度の企画・実施を行う有資格者。外部への委託も認められています。

- 実施実務従事者:質問票の配布・回収やデータ入力などを担当する人。個人情報を扱うため、人事権を持つ者が担うことはできません。守秘義務が課されており、外部に委託することも可能です。

公的支援制度の活用

従業員50人未満の事業場では、以下のような公的機関による無料支援を利用できます。

- さんぽセンター(産業保健総合支援センター):事業者や従業員を対象に、産業保健サービスを無料で提供する機関

- 地さんぽ(地域産業保健センター):小規模事業場向けに、無料で産業保健サービスを提供する機関

- 独立行政法人労働者健康安全機構による助成金制度

ただし、これらは基本的かつ標準的な支援にとどまることが多いため、より専門的で継続的な支援を希望する場合には、外部機関との連携や委託も検討する必要があります。

2.実施計画とスケジュールの策定

ストレスチェックは年1回以上の実施が義務付けられています。そのため、事前に社内の基本方針を明文化し、実施規程を整備することが求められます。規定に盛り込むべき内容は以下の通りです。

- 実施の目的

- 実施時期・頻度(年1回以上)

- 実施方法(質問票の種類・実施形式など)

- 個人情報保護および守秘義務に関する事項

- 不利益な取扱いの防止に関する事項

- 結果の通知方法

- 高ストレス者への面接指導の実施方法

策定した規程は全従業員に周知し、制度への理解と協力を得ることが大切です。

3.予算確保と費用対策

ストレスチェックの導入・運用には一定のコストがかかります。あらかじめ必要経費を見積もり、予算を確保しておくことが欠かせません。具体的な対策には、次のようなものがあります。

- 助成金の活用(例:団体経由産業保健活動推進助成金)

- 複数事業場による共同実施の検討

- 地域産業保健センター等が提供する無料サービスの利用

事前にコストを把握し、計画的に予算を準備することで、対応がスムーズになります。

特に制度を初めて導入する場合、手続きの流れを理解することから始まります。外部のサービスを活用することで、実施のポイントを効率的に把握できる場合があります。

さんぎょうい株式会社では、ストレスチェックと産業医サービスをワンストップで提供しています。初めて制度を導入する場合でも、安心して取り組める体制が整っています。

お問合せはこちら。

4.ストレスチェック実施後のフォロー体制の整備

ストレスチェック制度を有効に機能させるには、チェック後の対応が極めて重要です。次の体制を整えておくと、メンタルヘルス不調の予防や早期対応につながります。

- 高ストレス者に対する医師の面接指導体制

- 集団分析結果を活用した職場環境改善の推進体制

- 従業員が利用できるメンタルヘルス相談窓口の設置

特に、医師による面接指導は法的義務であり、適切な医療機関や専門家との連携できる体制を確保しておくことが不可欠です。こうした体制が整って初めて、ストレスチェック制度は実効性を持つものとなります。もし社内リソースだけで対応が難しい場合には、専門サービスの活用も選択肢に入れるとよいでしょう。

ストレスチェックは外部サービスの活用が有効

ストレスチェックを自社内だけで完結させようとすると、専門知識や人員、工数の面で大きな負担となることがあります。

信頼性の高いサービスを選べば、制度の準備から結果の活用、フォローアップまで一貫した支援を受けられます。その結果、従業員にとっても安心感のある運用を実現することが可能です。

さんぎょうい株式会社が提供する支援サービスでは、ストレスチェックの準備から実施、結果分析、職場環境改善までを包括的にサポートしています。実施規程の作成支援や、従業員説明資料の提供、面接指導や集団分析レポートの作成など、初めて制度を導入する企業でも安心して取り組める体制が整っています。

こうした継続的なメンタルヘルス対策をPDCAサイクルで回すには、専門的な支援体制の整備が欠かせません。

専門サービスによるストレスチェック実施支援とは

外部支援を導入することで、法令に確実に対応しつつ、従業員の健康維持と生産性の高い職場づくりを両立できます。以下は、弊社が提供している支援内容の一例です。

| 1.実施準備の支援 | ・実施規程の作成支援 ・従業員説明資料の提供(導入案内、Q&Aなど) ・実施スケジュールや運用フローの策定支援 |

| 2.ストレスチェックの実施 | ・Webまたは紙による質問票の提供 ・高ストレス者の自動抽出 ・個人結果の通知(本人に直接Webで通知など) ・事業者向けの集団分析レポート作成 ・集団分析結果に基づく改善提案(必要に応じて) |

| 3.フォローアップ体制の支援 | ・高ストレス者への医師による面接指導(オンライン対応可) ・必要に応じたメンタルヘルス相談窓口の設置 ・職場環境改善に関するコンサルティング |

| 4.助成金活用や運用面のサポート | ・団体経由産業保健活動推進助成金の申請支援 ・書類作成や報告書提出の代行 ・必要な記録の保存対応(法定保存期間への対応) |

専門サービスの利用により、法令遵守はもちろん、従業員が安心して参加でき、継続的に活用できる制度を運用できるようになります。

制度の仕組みが理解しにくい、社内に専門的な知識を持つ担当者がいないなどの課題を抱える事業場にとって、準備段階の支援、実施運営、フォローアップ体制の整備に加え、助成金の活用支援まで網羅的にサポートを受けられるのは、制度を安心して定着させるための大きな強みです。

参考:さんぎょうい株式会社|Noticeで、ストレスチェックが簡便・低コストに実施できます

ストレスチェック支援サービスを選ぶ際のポイント

ストレスチェック支援サービスを提供する事業者を選定する際には、費用だけでなく、業務効率やサポート体制も含めて総合的に判断することが大切です。以下の3つの視点を踏まえて、検討のポイントを整理します。

費用対効果

ストレスチェック支援サービスの価値は、単に価格の高低だけでは測れません。費用に対して得られる成果やサービス内容とのバランスを意識し、慎重に評価する必要があります。

- 基本料金とオプション料金の区分が明確か

- 面接指導にかかる追加費用の有無やその妥当性

- 集団分析レポートが実践的で現場で活用できる構成になっているか

ストレスチェックの効率化

効率的な体制づくりは、担当者の負担を軽減すると同時に、従業員の受検率向上にもつながります。

- Webと紙の両方に対応しているか

- 従業員への案内や督促を代行してくれるか

- 結果通知の方法(郵送・オンライン)が従業員に配慮された仕組みになっているか

上記の3つの視点を総合的に検討し、自社の規模や目的に合った信頼性の高い支援サービスを選ぶことが望ましいです。

ストレスチェックを義務化対応の範囲を超えて職場環境改善につなげよう

ストレスチェックを単なる義務対応で終わらせず、継続的なメンタルヘルス対策として職場で根付かせるには、以下の取り組みが効果的です。

- 経営層からのメッセージ発信による重要性の周知

- 管理職向けのラインケア研修の実施

- 従業員向けのセルフケア教育の提供

- 気軽に相談できる職場風土の醸成

特に従業員50人未満の事業場では、経営者と従業員の距離が近いという特性を活かすことがポイントです。日常的なコミュニケーションを通じてメンタルヘルスケアを意識的に行うことで「話しやすい職場づくり」が進みます。これは最も費用対効果の高い対策の一つといえるでしょう。

さらに、専門的な支援が必要な場合は、外部の専門機関との連携も効果的な選択肢です。外部の専門機関に包括的に委託することで、担当者の負担を大幅に軽減し、制度をスムーズに導入・継続的に運用できます。

適切な準備と持続的な取り組みを通じて、法改正を前向きにとらえ、従業員の心の健康を守る体制を築いていくことが求められます。

↓臨床心理士による、さんぎょうい株式会社の『メンタルヘルスサポートサービス』はコチラ