カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?意味・違い・対策を解説!企業が知っておくべき法律と対策方法!

カスタマーハラスメント(以下カスハラ)の意味と定義を解説し、企業が知っておくべき対策や法的側面を紹介します。顧客との適切な関係構築の方法もご提案!

近年、企業が直面する重要な問題の一つとして、カスハラが注目されています。本記事では、カスハラの意味や他のハラスメントとの違い、そして企業が取るべき対策について詳しく解説します。カスハラ対応に必要な法的知識や実践的な方法を紹介し、企業と従業員を守るために今日からできることをご提案します。

目次

- カスハラの定義とは?

- 企業がカスハラに対して取るべき対応策は?

- カスハラが発生した場合、企業はどのように対処すべきか?

- カスハラに関する法的問題と企業の責任とは?

- カスハラ対策で企業が活用できる外部リソースは?

- SNSやオンラインでのカスハラにどう対応すべきか?

- カスハラによる従業員のメンタルヘルス問題にどう対処するか?

- さいごに

カスハラの定義とは

厚生労働省によると、カスハラとは、顧客や取引先などからのクレーム全てを指すものではありません。クレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある一方で、過剰な要求を行う、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるなどの悪質なクレームもあります。カスハラは企業の業務遂行を妨げ、従業員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性がある重大な問題とされています。また、カスハラは、単なる苦情や要望とは異なり、従業員の尊厳を傷つけたり、業務遂行を著しく困難にしたりする行為を含みます。

カスハラと他のハラスメントの違い

カスハラは、セクハラやパワハラと異なり、加害者が顧客であるという特徴を持っています。通常、企業と顧客の関係性において、顧客満足度を重視するあまり、カスハラを見過ごしてしまうケースが多々あります。しかし、カスハラも他のハラスメント同様、従業員の権利を侵害し、企業の安全配慮義務に関わる重要な問題です。また、カスハラは店舗やサービス提供の現場で発生しやすく、即時対応が求められることが多いという特徴もあります。

カスハラの具体的な事例

カスハラの事例は多岐にわたりますが、以下のようなケースが代表的です。例えば、顧客が従業員に対して理不尽な要求を繰り返し、それが満たされないと暴言を吐くケース。また、SNSなどを通じて従業員個人を特定し、脅迫や誹謗中傷を行うケース。さらに、サービスや商品に関して不当な要求を行い、それが受け入れられないと企業や従業員を威嚇するケースなどが挙げられます。これらのカスハラ事例は、従業員のストレスを増大させ、時には離職につながる可能性もあります。企業はこうした具体的な事例を把握し、適切な対策を講じる必要があります。

企業がカスハラに対して取るべき対応策は?

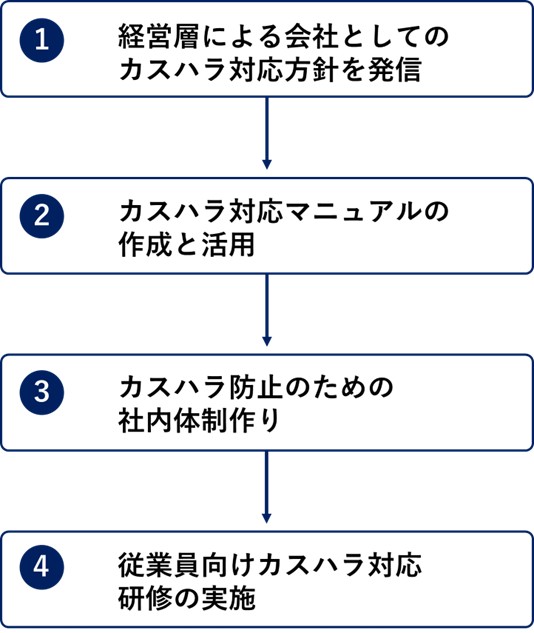

厚労省では以下①~④の手順を踏むことが推奨されています。一つずつ詳しく見ていきます。

①経営層による会社としてのカスハラ対応方針を発信

企業がカスハラに効果的に対応するためには、まず組織のトップである経営層が、カスハラ対策への取組の基本方針・基本姿勢を明確に示す必要があります。

②カスハラ対応マニュアルの作成と活用

次にカスハラ対応マニュアルの作成と活用です。カスハラ対応マニュアルは、企業がカスハラに組織的かつ一貫して対応するための重要なツールです。マニュアルには、カスハラの定義、具体的な事例、対応手順、相談窓口の情報などを明確に記載します。特に、カスハラが発生した際の初期対応から、事後のフォローアップまでの流れを詳細に記述することが重要です。また、法的な観点からの対応方法や、従業員の安全を確保するための具体的な手順も含めるといいでしょう。このマニュアルを全従業員に周知し、定期的に内容を更新することで、カスハラに対する企業の姿勢を明確に示し、効果的な対策を講じることができます。

③カスハラ防止のための社内体制作り

企業がカスハラに効果的に対応するためには、社内の体制の整備が不可欠です。カスハラ対応の専門チームを設置し、従業員からの相談窓口を明確化することが重要です。また、カスハラが発生した際の報告システムを構築し、迅速な対応が可能な体制を整えることが求められます。さらに、定期的な社内アンケートなどを通じて、カスハラの実態把握に努めることも効果的です。こうした体制作りにより、カスハラの早期発見・対応が可能となり、従業員の安全と企業の健全な運営を確保することができます。

④従業員向けカスハラ対応研修の実施

カスハラ対策の最後にはこれらの対応を社内全体に浸透させるためにも、従業員向けの研修が非常に重要な役割を果たします。研修では、カスハラの定義や具体的な事例、対応方法などを学ぶことができます。特に、顧客対応の最前線にいる従業員に対しては、カスハラを未然に防ぐためのコミュニケーションスキルや、発生時の適切な対処法を教育することが大切です。また、管理職向けの研修も実施し、カスハラが発生した際の組織的な対応方法や、従業員のメンタルケアについても学ぶ機会を設けるべきでしょう。身体的、精神的攻撃を受けた時に心のケアを自分でできるようにすることは長期的な働き方において非常に重要です。定期的な研修の実施により、企業全体でカスハラに対する意識を高め、効果的な対策を講じるための土壌ができます。

カスハラが発生した場合、企業はどのように対処すべきか?

カスハラ発生時の初期対応

カスハラが発生した場合、企業の迅速な初期対応が極めて重要です。まず、当該従業員の安全を確保し、必要に応じて警察への通報も検討します。次に、事実関係を迅速かつ正確に把握するため、関係者からの聞き取りを行います。この際、客観的な証拠(監視カメラの映像、音声記録など)の収集も重要です。同時に、カスハラ対応マニュアルに基づき、組織的な対応を開始します。初期対応の段階で、経営層への報告や法務部門との連携も必要となるでしょう。そのため、カスハラ被害を受けた(受けたと思われる)従業員には記録を取るように強く勧めてください。適切な初期対応により、問題の拡大を防ぎ、従業員と企業を守ることができます。

被害を受けた従業員へのサポート

カスハラの被害を受けた従業員へのサポートは、企業の重要な責務です。まず、従業員の心身の状態を確認し、必要に応じて産業医もしくは医療機関や専門のカウンセラーへつなぎます。また、一時的な休暇の付与や業務内容の変更などの配慮は産業医から意見をもらうようにし、従業員のメンタルヘルスに配慮した対応が求められます。さらに、カスハラによる従業員の権利侵害に対しては、企業が毅然とした態度で対応することを明確に伝え、従業員の安心感を醸成することが大切です。継続的なフォローアップを行い、従業員が安全に、そして安心して働ける環境を整えることが、企業の安全配慮義務を果たす上で不可欠です。

加害顧客への対応と再発防止策

カスハラを行った顧客への対応は、慎重かつ毅然とした態度で行う必要があります。まず、カスハラ行為が企業の方針に反することを明確に伝え、そのような行為が容認されないことを説明します。場合によっては、顧客との取引停止や入店禁止などの措置を講じることも検討します。ただし、これらの対応は法的な観点からも慎重に判断する必要があります。再発防止策としては、カスハラ行為を行った顧客の情報を社内で共有し、今後の対応方針を決定します。また、カスハラが発生しやすい状況や要因を分析し、サービス提供プロセスの見直しやコミュニケーション方法の改善など、根本的な対策を講じることが必要になるかもしれません。

カスハラに関する法的問題と企業の責任とは?

カスハラに関連する法規制と企業の義務

カスハラ対策に関しては、これまで労働安全衛生法や民法などが関連法規として挙げられていましたが、2025年6月4日に「労働施策総合推進法」が改正・成立したことにより、すべての事業主に対してカスハラ対策が義務付けられることとなりました。

労働安全衛生法では、事業主は労働者の安全と健康を確保する義務を負っており、この義務にはカスハラによって労働者の安全や健康が害されることのないよう配慮することも含まれます。

さらに、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公開しており、企業に対して具体的な対策を講じるよう強く求めています。今回の法改正により、このマニュアルに沿った対策を講じることが、より一層重要になります。

改正労働施策総合推進法に基づき、企業はカスハラ防止のための体制整備や相談窓口の設置、従業員への研修といった具体的な措置を講じる必要があります。これらの法的義務を果たすことは、従業員の権利を守るだけでなく、企業のリスク管理、ひいては企業価値の向上にも繋がります。

企業の安全配慮義務と損害賠償責任

企業には従業員に対する安全配慮義務があり、これはカスハラからの保護も含みます。もし企業がこの義務を怠り、従業員がカスハラによって健康被害を受けた場合、企業は損害賠償責任を負う可能性があります。例えば、カスハラの事実を知りながら適切な対応を取らなかった場合などが該当します。損害賠償の対象には、カスハラによる精神的苦痛や、それに伴う休業損失なども含まれる可能性があります。したがって、企業は法的リスクを回避するためにも、積極的かつ適切なカスハラ対策を講じる必要があります。

カスハラ対策と従業員の権利保護

カスハラ対策は、単に法的義務を果たすだけでなく、従業員の権利を保護する重要な手段となります。従業員には、安全かつ健康的な環境で働く権利があり、この権利にはカスハラからの保護も含まれます。企業は、カスハラ防止のための明確な方針を策定し、従業員に周知することが求められます。また、カスハラが発生した際に従業員が安心して相談できる体制を整えることも重要です。さらに、カスハラの被害を報告した従業員が不利益を被ることがないよう、内部通報制度の整備や報復行為の禁止を明確にすることも必要です。これらの対策により、従業員の権利を守り、健全な職場環境を整えることができます。

カスハラ対策で企業が活用できる外部リソースは?

厚生労働省のカスハラ対策ガイドライン

厚生労働省は、企業のカスハラ対策を支援するために「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公開しています。このガイドラインには、カスハラの定義や具体的な事例、企業が取るべき対策などが詳細に記載されています。企業はこのガイドラインを活用することで、自社のカスハラ対策の基本方針を策定したり、既存の対策を見直したりすることができます。また、ガイドラインには法的な観点からの解説も含まれているため、企業の法的リスク管理にも役立ちます。定期的にこのガイドラインを確認し、最新の情報や推奨される対策を自社の方針に反映させることが重要です。

また、「あかるい職場応援団」も活用しやすいです。印刷するだけでそのまま使えるポスターや研修動画、対策リーフレットなどがダウンロード可能です。

※ 厚生労働省「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」

リンク先⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

※厚生労働省「あかるい職場応援団」

リンク先⇒https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

カスハラ専門の弁護士への相談

カスハラに関する法的問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。そのため、カスハラ専門の弁護士に相談することは、企業にとって非常に有益です。弁護士は、カスハラに関する最新の法律動向や判例を熟知しており、企業が直面する具体的な問題に対して適切なアドバイスを提供できます。例えば、カスハラ対応マニュアルの法的チェック、カスハラ発生時の対応方法の助言、さらには訴訟リスクの評価など、幅広い支援を受けることができます。定期的に弁護士と相談することで、企業は常に最新の法的知識を踏まえたカスハラ対策を講じることができます。

カスハラ対策関連のセミナーや情報サービス

カスハラ対策に関するセミナーや情報サービスは、企業が最新の知識や対策手法を学ぶ貴重な機会となります。これらのセミナーでは、カスハラの最新事例や効果的な対応策、法改正の動向などが紹介されます。また、他社の成功事例や失敗事例を学ぶことで、自社の対策を見直す良いきっかけとなります。情報サービスについては、カスハラに関連した労務管理系のニュースレターや専門誌などがあり、これらを定期購読することで、継続的に最新情報を入手できます。さらに、業界団体や専門機関が提供するカスハラ対策のワークショップやオンラインコースなども、企業の担当者が実践的なスキルを身につける上で有効です。これらの外部リソースを積極的に活用することで、企業は常に最新かつ効果的なカスハラ対策を実施することができます。

SNSやオンラインでのカスハラにどう対応すべきか?

オンラインカスハラの特徴と対策

SNSやオンラインでのカスハラは、従来の対面でのカスハラとは異なる特徴を持っています。匿名性が高く、拡散スピードが速いため、被害が急速に拡大する可能性があります。また、時間や場所の制約がないため、従業員が勤務時間外でも被害を受ける可能性があります。このような特徴を踏まえ、企業によってはオンラインカスハラに特化した対策を講じる必要があります。具体的には、SNSモニタリングツールの導入や、デジタルリテラシー教育の実施、オンラインカスハラ専用の報告システムの構築などが考えられます。さらに、従業員のプライバシー保護や個人情報管理を徹底することも重要です。これらの対策により、オンライン特有のカスハラリスクを軽減することができます。

SNS上でのカスハラへの企業の対応方法

SNS上でカスハラが発生した場合、上述したように拡散スピードが速いという特徴があるため企業は迅速かつ適切な対応が求められます。まず、問題となる投稿や情報を確認し、事実関係を迅速に把握します。次に、カスハラ行為が明らかな場合は、該当するSNSプラットフォームの規約に基づいて投稿の削除や報告を行います。同時に、被害を受けた従業員のケアや、必要に応じて法的措置の検討も行います。また、SNS上での企業の公式声明や謝罪が必要な場合は、慎重に内容を吟味し、適切なタイミングで発信します。

デジタル時代におけるカスハラ防止策

デジタル時代におけるカスハラ防止策は、従来の対策に加えて、新たな視点が必要です。まず、デジタルコミュニケーションツールの適切な使用方法やネットリテラシーに関する従業員教育を強化します。オンラインでのカスタマーサービスにおいて、従業員が対応に困った際には上司に指示を仰ぐ、専門部署などに引き継ぐ手順を明確に定めておくことも重要です。そして、ネット上でのお客様対応時の具体的な対応手順や、デジタル上での顧客とのコミュニケーションガイドラインの策定も欠かせません。

加えて、デジタル時代特有の問題として、従業員のプライバシー保護と企業のモニタリング義務のバランスを適切に取ることも必要です。これらの総合的な対策により、デジタル時代におけるカスハラリスクを効果的に管理することができます。

カスハラによる従業員のメンタルヘルス問題にどう対処するか?

カスハラがもたらすメンタルヘルスへの影響

カスハラは従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。具体的には、不安、抑うつ、自尊心の低下、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの症状が現れることがあります。これらの問題は、単に個人の健康問題にとどまらず、業務効率の低下、欠勤の増加、さらには離職につながる可能性もあります。特に、長期間にわたるカスハラや、激しい暴言や脅迫を伴うカスハラは、従業員のメンタルヘルスに大きなダメージを与える可能性が高いです。また、カスハラの影響は直接の被害者だけでなく、それを目撃した同僚にも及ぶことがあり、職場全体の雰囲気や生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

従業員のメンタルヘルスケアと職場環境の改善

カスハラによるメンタルヘルス問題に対処するためには、包括的なアプローチが必要です。まず、カスハラの被害を受けた従業員に対して、専門家によるカウンセリングやメンタルヘルスケアを提供する準備を整えていることが重要です。また、必要に応じて医療機関との連携も検討する必要があります。企業には従業員に対して、セルフケアの教育環境を整備し情報を提供する責任があります。従業員が自らストレスに気づき、体調管理や相談、傷ついた心のケアができるように、セルフケアの知識とスキルを習得する機会を提供することが理想です。同時に、職場環境の改善も不可欠です。具体的には、カスハラを許さない企業文化の醸成、ストレス軽減のための休憩スペースの設置、業務負荷の適切な管理などが挙げられます。さらに、定期的なストレスチェックの実施や、メンタルヘルスに関する研修の開催など、予防的な取り組みも重要です。これらの対策により、従業員のメンタルヘルスを守り、健全な職場環境を維持することができます。

カスハラによる離職防止と従業員サポート

カスハラによる従業員の離職を防ぐためには、組織的なサポート体制の構築が不可欠です。まず、カスハラの被害を受けた従業員が安心して相談できる窓口を設置し、問題の状況に応じて迅速かつ適切な対応を行うことが重要です。また、被害者の希望に応じて、産業医の意見を踏まえながら、一時的な配置転換や業務内容の変更などの柔軟な対応も検討する必要があります。さらに、カスハラ被害者が長期療養になった場合は、復職支援プログラムを整備し、段階的な職場復帰をサポートすることも効果的です(職場復帰を成功させるポイントについてのコラムはこちら)。加えて、カスハラ対策を企業の重要な方針として明確に打ち出し、経営層からのメッセージを通じて従業員を支援する姿勢を示すことも大切です。これらの総合的なアプローチにより、カスハラによる離職を防ぎ、従業員の長期的な定着を図ることができます。

さいごに

カスハラは、現代の企業が直面する深刻な問題の一つです。従業員の権利と安全を守るためには、単なる個別対応に留まらず、包括的な対策を講じることが求められます。本記事で紹介したように、企業は社内体制の整備、従業員教育、対応マニュアルの作成などを通じて、カスハラに備える必要があります。また、法的視点を取り入れることで、リスクを軽減しながら従業員の権利保護を徹底することが可能になります。

特に、SNSやオンラインでのカスハラは拡散の速さや匿名性などの特徴から、従来の対策では対応しきれない部分があります。デジタル時代においては、新しい技術や手法を活用しつつ、従業員のプライバシーを守るための工夫が欠かせません。そして、カスハラが従業員のメンタルヘルスや職場環境に与える影響を正しく理解し、適切なケアを提供することも重要です。

企業にとって、カスハラ対策は単なるリスク管理に留まりません。それは従業員が安心して働ける環境を提供し、顧客との健全な関係を築くための基盤を整えることでもあります。従業員が心身ともに健康で、モチベーションを持って働ける職場を作ることは、ひいては企業の持続的な成長にも寄与します。

さいごに、カスハラに対する取り組みは一過性のものではなく、継続的に改善し続けるべき課題です。従業員や顧客とのコミュニケーションを通じて、問題の芽を早期に摘み取り、健全な職場環境を維持する努力を続けることが求められます。企業全体での連携と従業員への支援を強化し、カスハラを防ぐための文化を醸成していきましょう。

【動画研修】カスタマーハラスメント ー自分を守るためのヒントー 詳細はこちら

↓臨床心理士による、さんぎょうい株式会社の『メンタルヘルスサポートサービス』はコチラ

大学院では精神分析学を専攻とし、大学院修了後は精神科にて約5年の臨床経験を積む。

現在は企業向けにストレスチェックの分析や面談、メンタルヘルス関連の研修などを行い、様々な形で企業を支援する。